夏休みといえば、やってくるのが「自由研究」。でも、小学生低学年にとっては、どんな事をしたらいいのか分からない・・・ということにも。我が家の小2の子どもにも、「今年は何するの?何か考えてみた?」・・・「なにをすればいいの?」「すぐできるのがいい・・」って感じで。そんな会話にお応えできるように。今回は、1日でできる自由研究で、気軽に楽しく取り組めて、「やってみよう!」「結構楽しい」の気持ちがすくすく育つような小2にピッタリなアイデアを10個考えてみました。さらには、手伝うパパ、ママも楽できるような自由研究とまとめ方について、実際に私もやってみて楽だった方法について、併せて紹介していきます。

大切なのは、「むずかしいこと」よりも「やってみたい!」という気持ちと、1日で終わる達成感。そしてまとめ方だって、絵や写真を使えば、小学生の今の力でじゅうぶん伝わる立派な研究になります。

「できた!」の経験が、夏の思い出といっしょに、子どもの心にそっと残る。そして、手伝う親の皆さんはできるだけ、手間をかけずに、それなりの完成度にしたい!そんな夏の自由研究とまとめ方をご紹介していきます。

1日で終わる自由研究、小学2年生にぴったりなテーマとは?

はじめに、自由研究のテーマ選びについてですが、「何にしよう」「何にしていいか分からない」夏休みが始まると大体こんな声が聴こえてきますよね。そんなテーマの選び方についてちょっとしたコツ等を紹介です。

小2の「できること」に合わせたテーマ選びのコツ

小学2年生の自由研究では、「むずかしすぎない」ことが何よりも大切。でも、それだけではなく、子どもが“自分でできた!”と思える達成感を持てるテーマを選ぶことも重要です。その子が何に興味を持っていて、どんなことをしてみたいかを聞き取りしてみましょう!きっとやってみたいと思っていることがあるはずです。

テーマ選びのジャンルは次で紹介する4つが大きいところなので、ピンポイントで何をするというよりも、どのジャンルをするか決めて、その中で何をするのか決めていくと本人がやりやすいものが決まっていくと思います。

観察・工作・体験…ジャンル別で選ぶと決まりやすくて楽しさもアップ

自由研究は「好き」で選ぶのが一番!ジャンル別に考えると選びやすくなります。

- 観察:自然やものの変化をじっくり見る

- 工作:つくって試して、工夫する楽しさ

- 実験:ふしぎを試して結果を調べる

- 料理や生活体験:身近なことをテーマに

子どもの「やってみたい!」をくすぐる研究は、ジャンルから探すとぐっとテーマが見つけやすくなりますよ。

こんな感じで聞き取っていくとよいかも!

何かを観察してみる?➤花?虫?魚?➤野菜の観察をしてみる?

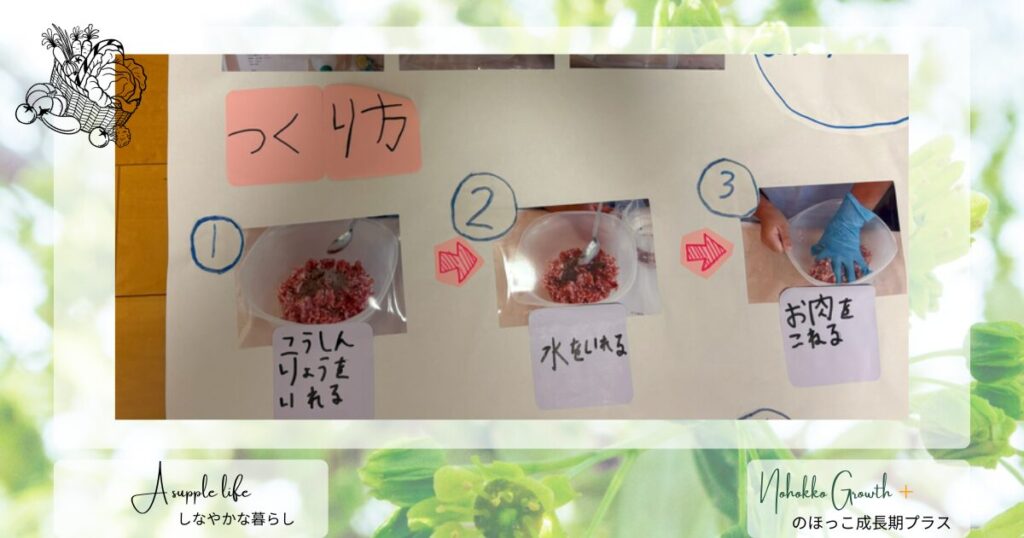

ちなみに今年の我が家の自由研究は、何かを作りたいといったリクエストだったので、料理や素材を作ってみることの体験型をまとめる形にしました。昨年の小1の時は「家で育てた野菜辞典」で野菜の絵と重さや大きさ、色などをまとめた観察日記を作っていました。観察日記はまとめる能力や時間もかかるのでもう少し上の学年の方が向いているなと感じましたね

「1日でできる」が小2ではおすすめ!、1日で終わるから自信と達成感が育つ!

長い夏休みでも、「毎日コツコツ」は難しいです。実際に私も昨年の野菜観察で1週間ほど毎日野菜の絵など子供が書いていましたが、絵のクオリティーは日を追うごとに落ちていくのが分かりましたので・・・そういった意味でも1日でできる自由研究は、スケジュールにゆとりを持たせつつ、“やりきった!”という気持ちを育ててくれると思います。

特に低学年のお子さんにとっては、短時間で完了することで集中力が続きやすく、「たのしい!」という第一歩になることも。

「1日でできる」自由研究だと、集中力の続かない小2くらいの年齢には終わりが見えているので、短い時間でも集中して取り組めて、“できた!”という達成感をしっかり味わえます。飽きてきても、「あとちょっと」といった形で終わりまで持っていけると思います。

たとえ小さなことでも、自分の手で考えてまとめた経験は、心の中に残る「できたの記憶」になります。これは、これから先の学びにもつながる、大きな力になるので、ぜひ1日自由研究で成功体験をしてもらいましょう。

【小2向け】1日で終わる自由研究おすすめ10選

それではさっそく、1日でできる自由研究について紹介していきます。子どもの興味とやり易さなど考えてアイデアの参考としてみてください。

1. カラフル葉っぱスタンプでアート観察!

葉っぱを紙にスタンプして、葉脈や形を比べる研究。図鑑で種類を調べたり、好きな色で飾ったり。芸術と観察がミックスした、たのしいテーマです。

| ジャンル | 観察 |

| 相性の良いまとめ方 | スケッチブック・ノート(きちっと派)模造紙(自由に派)(葉っぱの寄せ書き風に) |

| 良いところ | その辺の公園で葉っぱを拾えるのがお手軽。観察とまとめを同時並行に進められるタイパ性◎葉っぱの元の写真ものせて観察感UP |

| 気を付けるところ | 絵具使うので片付けめんどくさいかも・・。まとめの構成を考えてからスタンプ押さないと! |

2. 1日でできるお天気観察ノート:朝・昼・夕方・夜の空をくらべてみる

1日の天気や空の色、の移り変わりを時系列で観察。太陽の位置や空の色、雲の形など時間によっての空の変化を見てみよう!写真を撮ったり、絵にしてみたり、気が付いたことをメモしていこう!普段何気なく見ている空をじっくり見てみると色んな変化が起きていることに気が付けるテーマ

| ジャンル | 観察 |

| 相性の良いまとめ方 | スケッチブック・ノート(きちっと派)模造紙(自由に派)朝昼夕夜を4分割で模造紙に表してみよう |

| 良いところ | スケッチブックで作成ではスケッチブックと色鉛筆があればできるほど手軽。写真との相性も◎普段気づかないことに気が付ける |

| 気を付けるところ | 1日でできるが1日のほとんどを自由研究で費やす必要がある。ずっと空を見ていて首を痛めないようにね。 |

3. 水に浮く?沈む?実験でわかる“浮力のふしぎ”

いろんなものを水に入れてみよう。野菜、おもちゃ、文房具…どれが浮いて、どれが沈む?「なぜだろう?」の疑問を大切に。興味を持ったものから、水に入れていこう!

| ジャンル | 実験 |

| 相性の良いまとめ方 | スケッチブック・ノート(たくさん水に入れたいものがあるのであればノートタイプがおすすめ) |

| 良いところ | バケツに水を入れて、そのあたりにあるものを水に浮かべていくだけの超手軽さ!写真も◎ |

| 気を付けるところ | 水に入れていいか、おうちの人にしっかり確認を取ってから入れよう!表を作って浮いたか沈んだかメモして入れていこう |

4. 虫めがねで発見!おうちの小さな自然図鑑

ベランダ、公園、道ばたにある小さな自然。虫めがねで観察して、絵を描いたり、調べたり。気づきの連続でわくわくが止まりません。大きくしてみてみると、普段と見え方が違うことに気が付ける!

| ジャンル | 観察 |

| 相性の良いまとめ方 | スケッチブック・ノート(きちっと派)模造紙(自由に派)家の周りの地図でどこを見たのか写真をはっても面白い(難易度高) |

| 良いところ | 虫眼鏡を手に入れよう。持って見て写真が◎。観察対象が無限に存在!好きなところをテーマに |

| 気を付けるところ | 一つ一つしっかり観察したものをメモしておこう。 |

5. コップでできる!にじいろ水の色分け実験

重さの異なる水に絵の具を溶かして、虹色の水の層を作ってみる実験。赤+青=紫? 色の変化や組み合わせに注目して、カラフルな結果を楽しもう。砂糖水を溶かした(0g 10g 30g)紙コップにそれぞれ色を作って、そーっと30gの水から透明コップに開けてみよう。どんな色になっていくかな?

| ジャンル | 観察 + 実験 |

| 相性の良いまとめ方 | スケッチブック・ノート(きちっと派)模造紙(自由に派) |

| 良いところ | 色んな色で試すことができる。砂糖の濃度で混ざる、混ざらないがどこなのかなども気づくことができる。写真、成果物が綺麗で◎ |

| 気を付けるところ | 道具を結構使うので片付けが大変。実験の計画を立てて行うとやり易い。 |

6. 石けんづくりに挑戦|手づくり実験ノート

溶かして固めて、自分だけの石けんが完成。香りや色を変えたり、型で形を工夫したりして、オリジナルソープを研究しよう。グリセリンソープを利用した石鹸作り。においや色を変えてみてレシピを考えてみよう

| ジャンル | 工作+実験 |

| 相性の良いまとめ方 | スケッチブック・ノート(きちっと派)模造紙(自由に派) |

| 良いところ | 自分でオリジナルレシピを考えることができる。成果物が機能的で綺麗で◎。インテイリアにも |

| 気を付けるところ | グリセリンソープや型など少し準備が必要(100均で大体そろう)楽しくなって遊びすぎないように |

7. 手作りかざぐるまで風の強さを調べよう

紙で作ったかざぐるまを扇風機の風で回して、風の強さによる回り方の違いを観察。記録用紙を作ってまとめてみよう。羽の形を変えたり、大きさで回り方が異なるかな?

| ジャンル | 工作+実験+観察 |

| 相性の良いまとめ方 | スケッチブック・ノート・模造紙 |

| 良いところ | 工作、実験、観察と盛りだくさんの経験を一度に! |

| 気を付けるところ | 回り方の表現を工夫する必要がある。早い、中くらい、遅い、動かないの4段階くらい。 |

8. ペットボトルでできる!空気砲。空気の力で遊ぼう

ペットボトルで空気砲を作って、どんなものを動かせるか試してみよう。ペットボトルの蓋、ミニ段ボール板、お菓子の加羅箱。大きさの違うペットボトル空気砲では空気の力は異なるのか?実験してみよう

【作り方】500Mlのペットボトルを飲み口の方の部分で切り取り。切り口にビニールテープを巻く。風船の先端の丸い部分を中心にペットボトルの径に合うような感じで切る。切った風船をビニールテープを巻いた部分にかぶせる。これで空気砲の完成。あとは好きにデコって完成!

| ジャンル | 実験+観察 |

| 相性の良いまとめ方 | スケッチブック・ノート・模造紙 |

| 良いところ | 空気砲で後々も遊べる!!割と家にあるもので手軽に工作が可能 |

| 気を付けるところ | 実験を忘れて遊びすぎるかも・・・実験おわってから遊ぼう |

9. おやつで実験!ゼリーのかたまり方研究

ゼラチン、寒天、アガーなどを使ってゼリーを作り比べ!「どれが早く固まる?」「やわらかさは?」などを観察しよう。食べる時の味や食感なんかも観察してみるとよいと思います。一番自分好みのものについてもまとめとして書くのも◎

| ジャンル | 料理や生活体験+実験 |

| 相性の良いまとめ方 | スケッチブック・ノート・模造紙 |

| 良いところ | 美味しく手べることができるのは◎ ゼリー作りも覚えることができる。写真との相性が◎ |

| 気を付けるところ | ゼリー作りに夢中になって、観察を忘れないように。途中経過の写真も忘れずに! |

10. 紙ひこうき大会!どれが一番とぶか比べよう

同じ紙でいろいろな折り方をして飛ばしてみよう。距離や飛び方を記録して、どの形が一番よく飛ぶかをまとめてみてね。

| ジャンル | 工作+実験 |

| 相性の良いまとめ方 | スケッチブック・ノート・模造紙 |

| 良いところ | 紙飛行機が手軽に折れる。飛行機の形を写真とるのも◎よく飛んだ飛行機は皆に自慢できるよ! |

| 気を付けるところ | とんだ距離を測るのにメジャーが必要。飛ばす力が毎回異なる為、発射台の作成が必要かも |

【小2向け】1日で終わる自由研究おすすめ10選紹介してきました。比較的やり易くて、小2でも飽きずにできるようなものを選定してみました。ぜひ参考にしてみてください。また、それぞれの自由研究にアレンジや変更を加えても良いと思いますので家でやり易いものを考えてみてください。葉っぱスタンプについて、葉っぱじゃなくて野菜に使用とかでも良いと思いますので参考まで

1日でできる自由研究の「まとめ方」ガイド

自由研究をやっただけだと終わったことにならないです。まとめて提出ができてこそ終わったと言えますよね。実施も大変ですが、まとめの方が「どうやったらいいのか分からない」「パパ、ママの出番です」みたいな感じになっているのではないでしょうか?なるべく楽しく、本人がまとめれるような方法を書いていきたいと思います。

「タイトル・きっかけ・やってみた・わかったこと」が基本

どんな自由研究も、以下の流れにそってまとめるとわかりやすくなります:

- タイトル(例:氷がとけるのはどこが早い?)

- きっかけ(気になったこと)(やろうと思った理由)

- やってみた(方法・やり方)

- わかったこと(結果と感想)

この4ステップをベースに、無理なく自分の言葉で書いてみましょう。

この中で、きっかけ(気になったこと、やろうと思った理由)を書くのが難しいと思います。うまく思いつかなかったときは、いっそのこと省いてもいいと思っています。

- タイトル

- やってみたこと(方法・やり方)

- わかったこと(結果と感想)

で大丈夫!無理なく作っていきましょう!

写真・絵・ひとことメモを使った簡単まとめ術

自由研究は“研究そのもの”よりも“まとめる作業”が難しい、大変と感じられます。でも、紙にすべてを書く必要はありません!。写真や絵、ひとことメモを組み合わせるだけでも、立派なまとめになります。この考え方が結構ポイント!

「見たこと」「思ったこと」をそのまま書くだけでOK。

写真を貼りたい位置において、ポストイットにメモや気づきを書いてペタペタ貼っていくとラフですが全体の構成図を作りやすくなります。

のほっこ流|色マジックやポストイットでかんたん楽しく“まとめ技”

自由研究は「まとめ方」も表現のひとつ。マジックや色マーカーでかこんだり、マスキングテープやシールで飾ったりすることで、「見せたくなるまとめ」ができあがります。

“がんばった気持ち”が目に見える工夫は、親子のやりとりもほっこりさせてくれますよ。

ここで、パパママも手伝うときも、イライラせずにまとめを手伝っていけるまとめ方を紹介。私もやってみてとても楽だったので紹介していきたいと思います。

まとめの媒体として、紙媒体での提出であれば小2では模造紙が使いやすいです。細かい字も苦手な子は模造紙だと大きくて使いやすいです。はじめに準備するものは下にまとめてあります。自由研究をした時に写真を撮っておきましょう!

・模造紙(788×1091mm)

・自由研究の時にとっておいた写真

・ポストイット:正方形タイプ。色違いで3色ほど。全方向シールのものだと後々便利

・色マジック、色マーカー、色鉛筆 ※遠くからでも見やすいように色マジックがおすすめ

・鉛筆

・A4の紙

ポストイットにレイアウト用の表題を書いて、模造紙に貼っていこう。

オーソドックスなレイアウトは、タイトル、名前、やろうと思った理由、やり方、分かったことの順で、場所決めの為にポストイットに書いて貼るとよいです。

字がうまく書けなくてもポストイットなら何回でも書き直して、貼りなおせますのでストレスにはならないし、書き損じもないので思い切って書いていこう!

タイトルは、先生や友達にも伝わるようなものを考えてみると楽しいかも!

撮っておいた写真を模造紙の上にレイアウトを決めながら置いていこう!写真は主にやり方や分かったことの場所に置いていくとよいです。

やり方や、結果に写真を載せた場合その説明文を写真の側に書きたいと思います。そんなときもポストイットに書いて写真の側に貼っていくのが楽ちん。

分かったことやまとめ等、まとまった文章なども、準備したA4の紙に書いていこう。そして、書いた紙を分かったことのレイアウトのところに置いてみよう。吹き出し型など好きな形で紙を切り取って貼ると、かわいくておしゃれにできると思います。個性を出せるポイントです。

レイアウトが決まったら、写真やポストイットの裏に糊をつけてしっかり貼っていこう。ここまでで殆ど完成!

マスキングテープやシールなどで好きなようにデコってみよう。ポストイットに絵を描いて貼るのもありです!見栄え良くおしゃれにしてみよう。

失敗しても大丈夫!自由研究で育つ“やってみる力”

うまくいかなくても大発見!失敗を活かすまとめ方

思った通りにいかないこと、ぜんぜんうまくいかなかったこと——それも立派な研究です。「なぜうまくいかなかったのか?」「次はどうしよう?」と考えることこそ、自由研究の一番の価値かもしれません。

まとめにはぜひ、「次はこうしてみたい!」を加えてみましょう。

「うちの子、まだ書けない…」というときのやさしいサポート

小2では「書く」のが苦手な子もたくさん。でも、言葉にして伝える力はちゃんと育っています。

親が聞いて、子が話す。それを親が代筆してもOKです。親子で「まとめる」時間を共有することで、学びが深まっていきます。こんな風に書いて見たらの一言で下記進められることも多々あります。たくさんサポートを入れながら、自分でやったを演出してみてください

「これいいね」「がんばったね」が次のやる気につながる

自由研究の目的は、「いいものを提出する」ことではなく、「やってみて、感じて、表現する」こと。

小さな取り組みでも、「この表現いいね」「ここ、よく見てるね!」という声かけが、お子さんの“もっとやってみよう!”を育ててくれます。本人がいい加減でなく、しっかり取り組んでくれるような声掛けを心がけましょう。

のほっこ流|自由研究も“暮らしのまなび”に

家にあるものでできる!気づきと工夫を大切に

身近な材料や道具から始められる自由研究は、暮らしの中の“ふしぎ”や“楽しい”を見つけるきっかけに。

「どうしたらできるかな?」「これ、なんでだろう?」——そんな気づきが、立派な研究材料になります。

もちろん、親と一緒に考えたり、こういうのをやりたいというのも尊重して決めていければと思います。

うちの子は昨年観察だったので、今年は食品サンプルやモノづくり系をやりたいといったリクエストを出していました。。

親子で一緒にふりかえる時間が、宝物になる

研究が終わったあとも、「どうだった?」「またやってみたい?」とふりかえる時間をとってみましょう。

こんなところが楽しかったや、ここが難しかったなど、子どもたちの感想を聞きながら成長の形を感じ取ってもらえると嬉しさも大きくなると思います。たくさんの会話とコミュニケーションを取れるきっかけにもなるので、ぜひ終わった後も思い出として話をしてみてください。

子供の素質や才能で自由研究を考えてみるのもありかも?と思われる方は次の記事も参考にしてみてはどうでしょう

おわりに|1日でできる自由研究も、大きな成長に

自由研究は「がんばりの記録」じゃなくていい

完成度や見た目のきれいさより、「やってみた!」という気持ちが何より大切。1日で終わる小さな研究も、お子さんにとっては大きな一歩です。自分でできたで自信も自己肯定感も高まります。パパママのサポートも自分でできたを支えるように心がけるとよいです。

「わからない」を「やってみた」に変える夏に

「どうしよう…」と悩んでいたテーマも、やってみたら「たのしかった!」に変わることがあります。

まずは手を動かしてみること。やってみてから、まとめ方を考えても十分です。

小2の夏が、やさしく、たのしく実る時間になりますように

自由研究は、“夏の学び”をまるごと感じられる体験。あせらず、比べず、お子さんのペースで楽しめますように。

1日でできる自由研究が、小さな自信とたのしい記憶につながりますように——。

コメント