今回は6歳~9歳くらいの小学校に入学して低学年のお子様を持たれる方向けに、お勧めしたい本ということで、実際読んで行ってみたことについてまとめていきたいと思います。

小学校に通い始めて、宿題などが毎日出されり、テストがあったり、忙しい毎日の小学生。宿題をするにしても、私たち親としてはやってほしいので、ついついちゃんとできているかなや、今日は宿題何がでているのなど手を焼いてしまっているかなと思います。今回は自分ですすんで勉強したらいいなと思い。どのような事を小学校の入学後にしたらよいのかの紹介と実践してみたことを紹介したいと思います。

「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」を読んだきっかけ

毎日、宿題や自主学習、習い事なんかに忙しい小学校生活を送っているうちの子です。

宿題はやらなくてはいけないので、なんやかんやでしぶしぶやっています。自主学習については、何をやっていいか分からないということで、薄いドリルを1枚づつやっていますが、基本自分からやろうとはならないので・・・

自分から進んでやってくれると自分の為にもなるし、私も楽できないかなということで、探していたら、「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」という本に出合いました。

本の帯には、1週間で毎日の遊びをちょっと工夫するだけですすんで勉強する子になる。

子どもを叱らなくてもよくなり、ストレスが減った。子どもが自分から机に向かうようになったと。書かれていたので、この本の帯のようになったらいいなと思い読んでみました。

「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」 要約

- 自ら進んで行動する子どもになってもらうことを目的に子育てをする。

- 遊びと学びの境界線をあいまいにすることで遊びながら勉強ができる。

- 親も勉強にチャレンジ、アナウンスを続けることで子どもも芽がでる。

- 肯定的でポジティブな言葉を親は発言する。

- 親がやってあげないことも大切。

| 書籍 | 「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」 |

|---|---|

| 著者 | 小室尚子 |

| 出版社 | 総法令出版株式会社 |

「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」の著者 小室尚子先生の紹介

著者の小室尚子明先生は、一般社団法人日本親勉アカデミー協会の代表理事をされている方です。

2005年に学習塾terakoya kidsを設立し、小学校受験・中学校受験に800人以上の生徒を合格させて来られました。

2014年より親勉(おやべん)アカデミーを主宰し、勉強を遊びに変えて教える家庭教育方法の親勉を提唱されています。

2016年より日本親勉アカデミー協会を設立され、「部首トランプ」「歴史人物トランプ」などオリジナル教材の開発などもされてこられました。

「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」書籍構成と要約

「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」は全部で6章の構成となっています。おわりにまでで206ページの書籍です。はじめにの部分では小室先生より自ら勉強する子どもを育てるためには親は何をしたらよいのか、この本の使い方を含めて書かれています。1章では小学校低学年のうちに遊びながら学ぶ習慣をつけるためにどのような事をすればよいのかが書かれ、章末にはおやべんドリル国語編があります。2章では、進んで子どもが学ぶような行動をとる為に、親はどのような事を大切にし親の習慣として何をしたらよいのが書かれます。章末はさんすうのおやべんドリルです。

3章では、遊びをどのように勉強好きに変えていくかの仕掛けや仕組みが書かれています。章末は理科のおやべんドリル。

4章で、子どもにかける親の言葉が勉強好きの子ともを育てるといった観点で、どのような言葉がけをするのが良いかです。社会のおやべんドリルが章末記載です。

5章では親のストレスをなくすためのQ&Aが具体的な体験記事と共にあります。うちのそうだと共感できる部分も沢山あるので、そんな場合どうしたらよいのかなど役立つコメントが沢山あります。章末おやべんドリルは英語。

最後の6章ですが、楽しみながら学んだ子供たちがその後どのように成長したのかが描かれています。自分の子どもたちの将来こうなってほしいなといった思いが見える章です。巻末にはおやべんドリルの解答が載っています。

書籍部分は、子育ての参考書として利用でき、おやべんドリル部分は、子どもと一緒に面白そうだよといって実際にやったりできるので2度おいしいです。

はじめに:

本書の使い方

1章:小学校低学年のうちに「遊びながら学ぶ」習慣をつける

2章:すすんで学ぶこともに育てる親の7つの習慣

3章:遊び好きを「勉強好き」にかえるしくみとしかけ

4章:勉強好きな子どもを育てる親の言葉

5章:親のストレスをなくす子育てQ&A

6章:楽しみながら学んだ子どものその後

「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」書籍 要点

- 子供を勉強させたかったらまず遊ばせる。吸収力の高い時期に遊びと勉強の境界線をなくせば勉強の習慣かにつながる。勉強嫌いが加速する前に知識や勉強に触れる機会を作ってあげる。自ら進んで行動する子どもを目指すことで自分の未来を自分で切り開ける能力を作っていける。なんでもしてあげないしない子育てこそ子どもを育てる。

- お母さん、お父さんが楽しんでやることが一番!親が楽しむ姿を見て自分もやってみたいと思える、頑張る姿は子どもにとってチャレンジすることを感じ取ってくれる。

勉強した内容について、反応はいちいち求めなくてもよい。知識を口にするアナウンスを続ければいずれ芽が出る。

子どもが興味があることを中心にまあいっかを心掛ける。 - 普段の習慣に遊びとしてアナウンス(言葉がけ)を意識する。そのうち子どもも親の発言を気にし始める。

貼り勉で子どもも自然と学び始める。

外出先も遊びと学びの場に。子どもの興味の幅を1日5分でも続ける。 - 肯定的でポジティブな言葉を沢山使う。「ありがとう」「いいね」「うれしい」をよく使う。

先回りして子どもの世話をやりすぎない - ゲーム感覚で勉強をできるようになった子供たち。おやべんで漢字トランプの活用や歴史好きに。

興味や遊びが勉強を自発的にするように育てる。

「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」を読んで実験してみたこと

今回、「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」を読んで、アナウンス(ポジティブな言葉がけ)の実施や、貼り勉で漢字や、掛け算表を張ったり見ながらの実施をうちの子も割とやっていますが、足りないなと思ったのは、遊びながら楽しく勉強に取り込むといったことが大きいなと感じました。

大体宿題やったのといった声が妻から飛んでいますので。

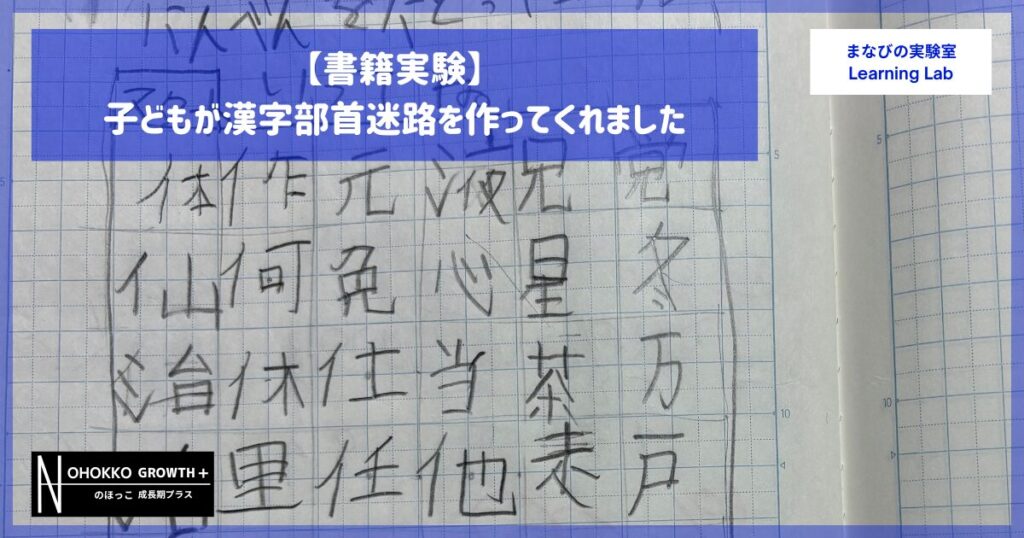

この書籍では章末におやべんドリルが幸いにもついていたので、私と子どもで、見せながらやってみたところ漢字の部首迷路なるものが、面白かったみたいです。

これ面白いねといってやっていました。習ってない感じも沢山あるし、部首という言葉もまだ習っていないようでしたが、「イ」(にんべん)だよいって教えてあげた上でやると、ゴール行けたわといって楽しそうに取り組んでいました。

他にもあるよと言いましたが、今は漢字迷路でというので、とりあえずはおやべんドリルの国語編だけですが、見せて説明をしてみて反応を見ることにしました。

「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」おやべんドリル検証の結果

まず、漢字ドリルについては、見せた後から全部解答してしまったようで、他にないの?と言っていました。

本にはその他に算数、理科、社会、英語のドリルがついていましたが、英会話をやっているので英語は興味があったらしく、文字つなぎで何の形になるかを自分でやってたみたいです。

多分ハートになるよといって、答えをみて、リンゴだったわ~といっていましたが、大体同じ形だからいいか~という感じで楽しんでいました。

また、本の最後に日本の地図ポスターがついていて特産物が書いてあるのですが、柿が好きなうちの子は奈良県が柿なんだってと言いながら、このポスター頂戴よ貼っておきたいからと言っていたので、わかったよ~ということであげました。

良かったのは、自学しないといけないというので、一緒に漢字迷路でも真似して作る?と聞いてみると、いいね!どうやって作るんと言ったので、スタートとゴールの位置を決めてもらってスタートからゴールに向かってニンベンの感じを調べて書いてもらいました。今まで習った感じだと足りなかったようで、その辺にある本からニンベンの感じを探してきて、「習ってないけどいっか~」といって書き足し。その後ゴールまでと関係ないところにニンベン以外で漢字を埋めようということで、その辺の本と、壁に貼ってある漢字表から漢字を書いて作り上げていました。

最後にニンベンをたどってゴールを目指してねと言うメッセージと。先生迷路やってねとのコメントをいれて完成させていました。こんな感じの自学の方が楽しいな。と言っていたので、また違う部首で作ればいいねと言っていた感じです。

ちょっとした変化ですが、いつもとは違う自分でやってみようかなといった雰囲気でできたのは結構は変化だと感じました。継続してくれたらいいなと思っています。

実際に作った感じ迷路の記事はこちら。

おやべんドリルをやってみた気づき・まとめ

私的には、少しでも楽しめる自学で本人がやろうかなと思って取り組んでくれたことは良かったかなと思いますし、いつもなら習ってないからやらないといったことをいうのですが、習ってない漢字だけどいいかといって迷路をつくっていたので、好きとか興味を持ったことは積極的に取り組む姿勢があるのだなと感じました。

楽しく、興味があれば実際にこのくらいの年齢では遊びながら勉強を勧めてくれると思いました。ちょっとした工夫で、進んで行動するはできると感じます。

今後これを習慣化するということも一つのテーマでもありますが、まずは嫌がらずに勉強に取り組むといった点ではこちらの「小学校に入学後3年間で親がやっておきたい子育て」にある方法や章末にあるおやべんドリルをやってみることは少なくともうちではとても良かったと感じました。

子どもがすすんで学ぶようになる家庭教育の秘訣を詳しくチェック↓↓

【こちらの本も参考になりました】

書籍実験の総まとめ記事はこちらにあります。書籍の要約ややってた変化などをまとめています。

.png)

コメント